【茅ヶ崎市職員労働組合】従来のやり方・手法に囚われず、組合員のためになるような取り組みを実現し、進化し続ける。

約1,600名の組合員を抱えられている、神奈川県茅ヶ崎市に位置する茅ヶ崎市職員労働組合。副中央執行委員長の佐藤様(写真左)と書記次長の小林様(写真右)に茅ヶ崎市職労として実現したい姿や未来像について、お話いただきました!(以下、敬称略)

自己紹介と組合に関わる経緯

小林:2015年に大学卒業後、新卒で民間企業へ入社し、地域紙の記者として働いていました。その後、2018年に茅ヶ崎市役所へ入庁、最初は秘書広報課(現在は広報シティプロモーション課)に配属されました。主に広報紙の発行やケーブルテレビ番組の作成等を担当し、市政情報を市民の方へ発信する業務に従事しました。

2021年には保健所へ異動し、新型コロナウイルス感染症を専門に担当する保健予防課に配属。2023年10月から労働組合の専従職員になりました。組合では書記次長として、当局との交渉窓口や組合員の相談対応、福利厚生事業の企画・立案など、書記次長の補佐として活動しています。

佐藤:2012年、大学卒業後、新卒で茅ヶ崎市役所に入庁しました。最初はスポーツ健康課(現在はスポーツ推進課)に配属され、民間資本によるPFI手法を活用したスポーツ公園の整備事業に携わりました。3年間、スポーツ公園の整備事業を担当した後、担当替えとなり、体育館や野球場の管理、市民大会、駅伝大会といったスポーツに関連する幅広い業務に従事しました。

スポーツ行政に7年間従事した後、市民税課に異動し、住民税の賦課事務に2年半携わり、2021年10月から組合専従職員となりました。2023年10月からは専従期間を終えて産業観光課で中小企業の支援に取り組んでいます。組合の役員としては、入庁3年目から中央執行委員として活動を始め、現在は非専従の副中央執行委員長を務めています。

現在、特に注力されている業務

小林:民間企業が賃上げなどを求める春闘期において、私たち公務職場も同様の取り組みを進めています(取材時は3月)。地方公務員の勤務・労働条件などは基本的に国家公務員に準じることとされており、毎年夏ごろに国家公務員の賃金水準等を提言する人事院勧告の内容は大きな意味を持っています。

勧告は民間企業の給与や諸手当の支給状況を調査し、格差があれば引き上げ・引き下げなどの提言を行うため、民間企業の賃金が上がれば、公務員の給与も相応に上昇する可能性があるのです。このような理由から、私たちが所属する自治労としても、この春闘期を「1年の取り組みの始まりは春闘から」と位置付け、各職場における課題の総点検を行い、労働条件・職場環境の改善に向けた協議・交渉に取り組んでいます。

佐藤:組合専従を外れたということもあり、どちらかと言えば、次世代育成や現専従職員の業務支援やアドバイスをしたり、書記局運営のフォローをしたりすることがメインになりますね。

茅ヶ崎市職員労働組合様の現状や課題

佐藤:いかにシンプルに取り組みを浸透させるかが大きな課題ですね。組合の情報を周知させる際にも、ビラを配っても読まない方や、そもそも組合の活動に興味がないという方がいるのは永遠の課題ですね。

私たち市役所の日常の業務でも同様ですが、例えばイベント情報や新たな制度、補助金の新設などの情報はホームページや広報紙、市公式LINEなどの様々な媒体で発信していても、必ずしも全ての人に届くわけではありません。伝え方、伝わり方を常に考えなければならないのは、市役所の仕事と共通しているように感じますね。

小林:私たちの想像以上に、労働組合の存在意義や取り組みの内容が組合員に伝わりにくいな、という印象がありますね。公務員の場合は民間企業と違い、組合に加入するか否かが選択制になってしまう「オープンショップ制」のため、加入しなくても「なんとかなるでしょ」と、一部の方には思われてしまっている。根底にはやはり「組合活動に興味がない」というマインドが影響しているのかなと思っています。

特に、印象深かったことや苦労したこと

佐藤:組合専従の2年間は本当に大変でしたね。まず、コロナ禍が収束しておらず、これまで積み上げてきた組合活動とは異なる状況で専従としての業務が始まりました。また、私の直近で単組専従職員が1年間不在だったこともあり、色々と整理しなければならないことが山積みでしたね。組合活動としても、どうしても非対面・非接触といった新たな生活様式を意識しなければならず、組合として活動できることが限られる状況でしたので、以前と比較すれば単調な時期だったのかもしれませんが、これからの労働組合の存在意義や役割といったことを考える良い時間だったと思っています。

制限された中であったものの、将来的な目線で労働運動を考える時間があったからこそ、TUNAGの導入に至ったのではないかなと感じていますので、そういった意味ではTUNAGの導入が組合活動の中で印象深く、苦労したことかなと思います。

また、コロナ禍の影響を受ける市内事業者の支援の一環として、「組合Big Sale」と称する厚生事業を展開しました。この企画は、組合員に改めて茅ヶ崎の良いものを知ってほしい、市内の消費喚起につながってほしいという願いを込めて、独自に市内事業者と交渉し、茅ヶ崎市職労オリジナルのお中元パックをあっせん販売した企画です。活動が制限されていたコロナ禍の限定企画だったのですが、組合員からも非常に好評をいただき、今でも「またBig Saleやってよ」という声をいただくこともあるので、企画した立場としてはとても嬉しいですね。

小林:私はまだ専従職員としての経験が半年ほどですが、2023年末に開かれたTUNAG交流会が印象的でした。他労組の執行部の方々とお話をする機会をいただき、TUNAGを通じて各業種の皆さんがバラエティ豊かなコンテンツを展開しながら組合活動に取り組んでいることを知れたのは、とても刺激的でした。

私自身、他労組の皆さんが展開しているような魅力的なアイデアを考えたり、デザインを作成したりすることに対して苦手意識がありました。例えば、これまでの私であれば「得意なジャンルは得意な人が業務に取り組む分業制が効率的」と考えていたので、チームで役割を振り、自らの苦手分野にはあえて積極的に取り組んできませんでした。しかし、専従職員としてTUNAGを運用していくためにはそれらの業務をすべて一人で行う必要があります。苦手分野に向き合いながら業務に取り組むことは大変ですが、コツコツと続けていけばいくほど、多くのことを吸収することもできるため、自分の成長につなげていきたいですね。

組合活動でやったことが通常業務で生きたこと

佐藤:「何を伝えるか、どのように伝えるか」というのを今まで以上に意識したのが、やっぱり組合専従時代でした。自分たちが伝えたい情報は何か。組合員が求めている情報は何か、そこでアンマッチが起きてしまわないように情報発信する内容の精査を意識しましたし、ビラの構成やTUNAGの記事においてもデザインや色彩の勉強もしたので、そういった知識は今の仕事でも生かせているかと思います。市民全体への情報伝達の効果を正確に測ることは難しいですが、組合員約1600人に対する反応は明確にわかりますので、そのリアクションに応じて、情報発信の気合いの入れ方も変わりましたね。

育成や引き継ぎにおいて、大事にしていることや気をつけている点

佐藤:気を付けている点としては、労働組合に対するハードルが高くならないように、そして組合員と同じ目線に立てるように意識できるかが大事だと思っています。普段、組合が取り組んでいる当局への要求項目や実際の交渉結果を文面だけで見てしまうと、どうしても小難しさを感じてしまうと思います。本来は、自分たちの勤務労働条件に関わることなので、関心を持っていただきたい部分ではありますが、その小難しさに壁を感じさせないよう、専門用語を極力避けるようにしたり、自分事に捉えていただけるように自分自身の経験を踏まえた例え話を交えたり、細かい部分ではありますが、意識しています。

小林:組合専従職員と聞くと、身構えてしまう人も多いので、同じ職場の仲間であることを感じてもらいやすいよう、あくまでフランクに、話しかけてもらいやすい雰囲気を作ることを意識していますね。

やっぱりどこの誰だかわからない人に労働組合や活動内容の話をいきなりされても、若い世代の方たちは困惑してしまうと思うんです。お互いの顔が見えて同じ目線に立てるぐらいの関係がないと、少なくとも次のステップには進めないと思うので、あくまで同じ職場の職員として極力「組合色」を出さないようにしています。

佐藤:小林の言うとおりで、顔も名前も知らない人(役員)から小難しい話をされてもなかなか話が頭に入ってこないですよね。私たち役員が、いかに職場の中で名前を知ってもらえるかを大事にし、それが付随して組合活動が浸透していくのが理想の姿かなと思います。まずは、一職員としてしっかりと職場で仕事をこなし、顔の見える関係を作り上げていくのが大事だと思いますね。

“未来”への想いや実現したい組織像、今後の展望

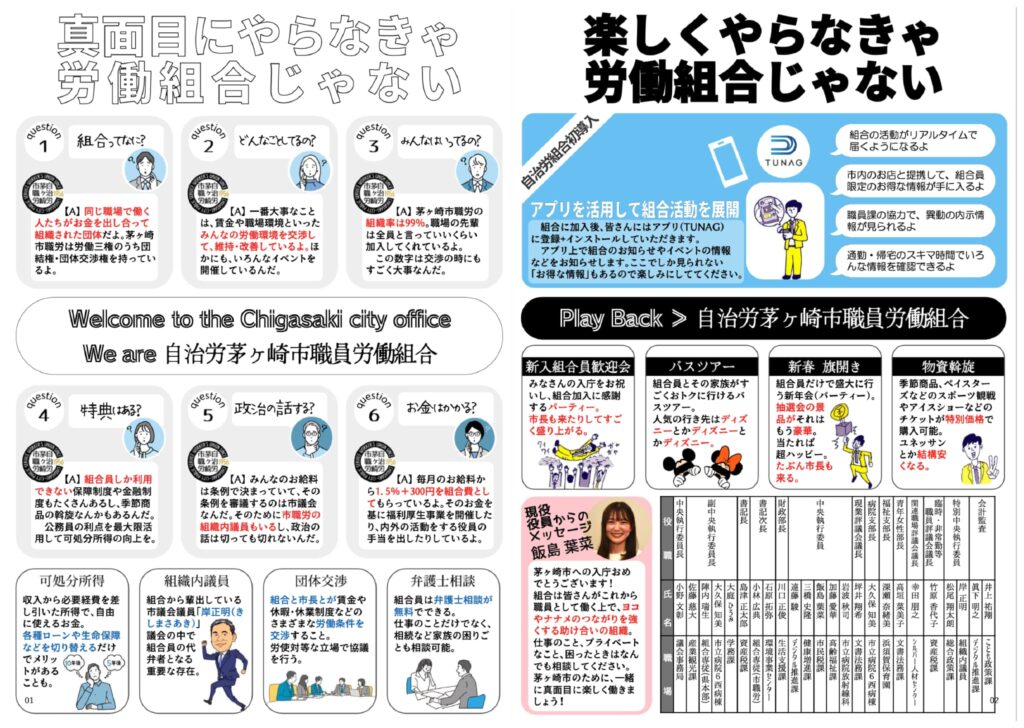

小林:新採用職員に対して行う組合加入説明会の時に、表面に「真面目にやらなきゃ労働組合じゃない」、裏面に「楽しくやらなきゃ労働組合じゃない」という2つのキャッチフレーズを掲げたチラシを配布しているのですが、まさにその言葉のとおりで。

一昔前の組合活動といえば「たたかい」「闘争」といったイメージを持たれがちですが、いまはそうとも限らないと思います。組合員が安心して働いていくために改善などが必要であれば、組合としてしっかり当局と交渉などを進めていくのは当然です。一方で日帰りバス旅行や新年会といった福利厚生事業なども組合は展開しているので、メリハリをつけて活動を進めていくことが大事なのかなと思っています。

今後取り組んでみたい組合施策・制度について

佐藤:TUNAGに関連した部分であれば、現状だと私たち役員が組合員に対する情報発信をしているだけなので、次のステージとして組合員がTUNAGに投稿してくれるようなコミュニケーションの形を作っていきたいですね。そういった双方向のコミュニケーションを通じて、よりよい組合活動を推進していきたいですね。

小林:現在の茅ヶ崎市職労の役員には若い方が多いので、色んなアイデアやこれまでにはない新しい発想も生まれています。例えば半分冗談、半分本気ではありますが、バンジージャンプチャレンジ企画や音楽フェスの開催とか(笑)。良い意味で従来のやり方・手法に囚われず、組合員のためになるような取り組みができたらいいのかなって思っています。

労働組合の今後の可能性について

佐藤:言葉を選ばずに言えば、労働環境がないがしろにされていた時代に労働組合に求められたこと、活動スタイルをこれからの時代もずっと続けることは、必ずしも最適解ではないのかなと思っています。これからの時代、これからの人達に何が求められているのかというものを的確に捉えていかなければ、ただ衰退の一途をたどってしまうだけなんじゃないかなと。

労働組合の成り立ちや、それぞれの時代で勝ち取ってきたことに目を向ければ、私たちが働くうえで必要な存在だということが組合員にも理解していただけると思いますが、これまでの働き方改革の取り組みやコロナ禍を経て、社会全体のニーズが変わってきている時期が訪れている感じています。

環境変化や技術革新が目まぐるしい時代ですので、何事においても変化を恐れず、今まで以上にアンテナを張り巡らせ、新たなニーズに応えていくことで、働く人たちのためのより良い社会づくりであったり、私たち公務職場でいえば、より良い公共サービスを提供するためのファクターになったりすると思います。

〜佐藤様、小林様、ありがとうございました!〜

-300x225.jpg)

-300x206.png)