【東急百貨店グループ労働組合】組合員と企業にとって欠かすことのできない存在に。

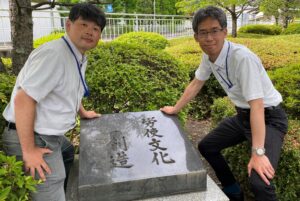

株式会社東急百貨店とグループ子会社に勤務している約1580名の組合員で構成されている東急百貨店グループ労働組合の中央執行副委員長の北村様(写真左)と同じく中央執行副委員長の末吉様(写真右)のお二人に労働組合の未来についてお話をお伺いしました!(以下、敬称略)

組織概要と自己紹介

組織概要

北村:株式会社東急百貨店とグループ子会社に勤務している約1580名の組合員で構成されている組織です。グループの5社に支部が分かれており、現在は5つの支部で活動しています。一部の支部についてはグループ企業を離れていますが、組織体制としては変わらず5つの支部で協力しながらグループ労働組合として活動を続けています。

組合に関わるきっかけや経緯

北村:私は2004年に新卒で㈱東急百貨店に入社しました。入社後は、一昨年に閉店した渋谷にありました本店のハンドバック・婦人靴売場に配属されました。2年ほど売場を経験した後、3年目からは本社に異動となりました。本社では営業政策室(2006年当時)という部署に配属され、予算案の作成や各種施策に対しての検証、営業概況作成などを担っていました。

組合役員としては、本店勤務の頃に非専従で役員に誘われ引き受けましたが異動に伴って一旦資格消滅しました。そこから本社勤務をしているときに、再度役員の誘いがあり、非専従で2年ほど続けた後、組合専従への誘いの話がありました。それまで、売場での接客と本社でのデスクワークの両方を経験しましたが、裏で現場の従業員を支えるような働き方が自分に合っていると思い、本社勤務を6年経験してから組合専従者になりました。このような流れで、2011年9月から専従者になり現在13年目になります。

末吉:私は2001年に新卒採用で当時、東急百貨店の子会社だった㈱セントラルフーズに入社しました。現在は、親会社が東急㈱に移っていますが、先程の概要で話があった通り現在も引き続きグループ労組として一緒に活動をしています。入社後は約20年間、スーパーや百貨店内の精肉売場で精肉商品の製造から販売までを携わる業務に従事し、その後は原料肉の仕入れ業務にも携わってきました。

組合役員としては、2009年9月から評議委員として役員経験を積みました。その後、2022年8月から組合専従者となり、中央と支部を兼務し様々な業務に携わっています。組合に携わったきっかけは、私が入社した当時は現在と違い労働環境が厳しく、労働環境について職場の仲間たちや自身も不満を抱えていました。当時は現場実態を会社へ伝える方法を私自身が理解しておらず、そのようななか組合役員の誘いを受け、良い機会と考え組合役員になりました。

現在、注力されている業務

北村:私は現在、中央執行副委員長と東急百貨店支部執行副委員長を担っていますが、ここ数年は支部の活動よりも中央全体の活動を担当しています。主な業務としては、中央活動方針に則り各政策の方針の立案および機関会議での提案や各支部が活動方針を実行するためのサポートをしているほか、後進の指導育成や組織体制の見直し、組合財政の見直しなどをグループ労組として全体的な活動推進の役割を担っています。

末吉:私は、中央執行副委員長とセントラルフーズ支部執行委員長を担っており、主な役割としては中央の政策や支部の全体統括の業務を担当しています。主な業務としては、中央方針に則った各政策の方針立案や機関会議での提案、支部では経営協議会や労使協議など各種機関会議への参加や支部活動計画の実行に取り組んでいます。

東急百貨店グループ労働組合様の現状の課題

北村:現在、東急百貨店の大型店舗数が減少しているほか、各店舗も上層階のテナント化による構造改革を実施した結果、多くの組合員が勤務する自主運営売場は減少しています。これにより、今までは一つの建物にある程度の組合員が勤務していましたが、出向政策などにより現在は組合員の働く職場が点在しており、各職場で働く組合員数も少ないことから組合員とのコミュニケーション不足が課題としてあります。

元々、組合員との対話が足りていないのではないかという思いはありましたが、ここに来て物理的にも対話することが難しくなってしまいました。 また、組合活動を進めていく上で、執行部の考えをまとめるのは簡単ですが「それが本当に会社に伝わるのか」「組合員が本当に望んでることなのか」という計り知れない部分があることは、組合活動を進めるうえで望ましくないと思っていますし、組合員の大多数の意見を吸い上げた上で会社とのやり取りをしていかなければならないと思っています。そのためには対話が重要になってくるため、コミュニケーション不足は改善していくべき大きな課題です。

そのほか、タイムリーな情報発信については組合公式LINEを運用していましたが不特定多数が閲覧できるものに機密性の高い情報は掲載できないなどの課題があったため、組合員だけにしっかりと伝えられる広報ツールとしてTUNAGを導入しました。

そのほかに人材育成については大きな課題感を持っています。毎年組合員数は減少しているなかで、次世代を担う役員の確保が非常に難しくなっている状況です。非専従の役員は会社の業務をしながら組合の活動も行っているため、役員としての育成をやり過ぎると本人負担が大きくなってしまいます。本人にやる気を出してもらいたいところもありますが、このバランスが非常に難しいと感じています。円滑に役員の入れ替えができるようにするための人材育成は早急に対応が求められている大きな課題です。

末吉:セントラルフーズ支部に関して言えば、事業所が点在しているため、組合員とのコミュニケーションの取り方に苦労をしています。会社全体でも人材確保に苦戦をしており、人員の減少から一人ひとりの業務負荷の増加や、事業所によってはシフト勤務のため出社する時間が違っているなど、組合員を一堂に集めて職場会議を開催することが難しい状況です。それぞれの事業所の特性に合わせた対応については、非常に苦労しています。

さらに、セントラルフーズ支部では、私以外は非専従役員であり、会社業務と組合業務の両方に取り組んでいるため、業務配分のバランスに苦労しています。会社業務の傍らに組合業務を行なっているので、時間配分の調整や機関会議日程の調整など、支部全体での課題となっています。

そのほか、北村の話にもありましたが、組合員の思いが会社に伝えられているのかという点は私も課題だと思っています。一度に全ての課題を改善するということは難しいですが、その中でも特に緊急性を要する案件については、中央で十分に話し合った上で迅速に取り組むことを目指しています。

また、次世代役員の育成に関しては、候補者の選定に加え本人から同意を得ることに苦労をしています。仕事もプライベートも大事にしたいという考えのなかで、さらに労働組合の業務が入ってくるとなると若い世代にとっては相当な負担になる印象を与えてしまいます。そのため、組合活動を通じて「役員になって良かった」や「今後も組合活動を続けていきたい」と思ってもらえるために、どのように工夫をすれば良いのかという部分を今後は考えていかなければならないと感じています。

現状の課題に対してのお取り組み

北村:コミュニケーション部分の話になると、やはりTUNAGの活用が非常に重要だと思っています。まだ運用を開始して半年なのでこちらからの情報発信にとどまっていますが、今後どこまで組合員とのコミュニケーションツールとして活用していくかという点やTUNAGの利用の日常化について考えていかなければならないと思っています。そのようなか、私たち役員が各店舗を定期的に回っているわけではない中でのTUNAGが導入されたことは、「何か思いついたことや言いたいことがあった時に伝えやすいという点で、非常に有効で喜ばしい」と特に若い組合員の方から好評でした。

もちろん対面での対話も重要ですが、組織の体制がスリム化している中で新しい形での対話が必要だとも考えているため、直接対面の活動にプラスしてデジタルツールでの対話活動をTUNAGでできることが実現できれば、現状の課題は改善されていくと考えています。

末吉:組合活動については、対面での活動、デジタルでの活動、どちらか一方に偏るべきではないと思っています。セントラルフーズ支部の若年層組合員からは、TUNAG導入時の意見として「デジタルの方が好きな時間に情報が閲覧できてよい」という声が多く、時代の変化と共にデジタルの導入も必要だと感じました。一方で、過去から取り組んでいる対面でのコミュニケーションも非常に重要であると感じているため、対面とデジタル両方の良い部分を活かし、より良い組合活動を進めていきたいと思っています。

組合活動の中で大事にしていること

北村:「伝えること」と「引き出すこと」を意識してコミュニケーションを取るようにしています。私達が理解して伝えていても、聞いた側が理解できていなかったり言葉の意味自体を知らないために伝わりにくかったりというようなこともあると思います。 そのため、職場会議などで組合員とお話をする上では一方的に伝えるだけではなくて双方のコミュニケーションをとりながら話をすることを意識しています。

例えば、「何かありますか?」と聞くと、「大丈夫です。」と返ってくることがほとんどなので「これについてはどう思いますか?」など明確に答えが返ってくるようなアプローチ方法が大事だと思っています。単に、「言った聞いた」だけでは何も意味を成さないので、意見をどんどん深掘りしていくことを大事にしてコミュニケーションを図るようにしています。

労働組合の未来について

理想の組合活動の在り方、実現したいこと

末吉:グループ労組として、中期3か年計画の方針のもと、現在、初年度の活動に取り組んでおり、中央共通の目標として「組合員と企業にとって欠かすことのできない存在に」というビジョンを掲げています。今までは、専従役員が先導し組合活動を進めてきた感がありましたが、今後は専従、非専従に関わらず、組合役員全員が高い意識を持って組合活動に参画する組織体制が構築されれば良いと考えています。

また、組合活動を通じて若い世代の組合員に労働組合の良さが伝わることで、企業の今後を担っていく組合員にとって労働組合が頼れる存在になることを実現したいと考えています。

北村:「労働組合がこんなことをしてくれたんだ」、「組合ってやっぱり必要だね」という声をもらえるような組合活動を行い、労働組合の存在意義を組合員に感じてもらえるようにしていくことが大事だと思っています。特に今は、組合の存在意義や価値を問われている時が来ているのかなと思っています。これまでは労働組合はあってもなくてもどちらでも良いように思われることもありましたが、「組合があるからこそ会社で安心して安全に、働き続けることができる」というように思ってもらえるようにしっかりと成果を出し、「なくてはならない存在」を目指したいと考えています。

また、組合員の皆さんには、自身が組合組織の一員として活動に参画していこうという意識をしっかり持ってもらうと同時に実際に行動に移してもらいたいと思っています。単に執行部や組合役員だけで活動するよりも組合員一人ひとりが組合からの色んな投げかけをした時にそれに対して意見を出したりすることで組合活動に参画することのやりがいや意義を感じてもらいたいと思っています。

そうして、全組合員が「自分には組合組織を運営していく責任があるんだ」ということを意識してもらいたいです。そうすれば、組合役員の担い手に関する課題も改善されるのではないかと考えています。

〜北村様、末吉様、ありがとうございました!〜

-300x206.png)